Pfadnavigation

Was bedeutet „klimaneutral“?

Sind klimaneutrale Produkte umweltfreundlich? Was hat es mit dem neuen Trendwort auf sich? Wir klären auf.

Dass immer weniger Zeit bleibt eine drohende Klimakatastrophe abzuwenden, ist mittlerweile im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen. Dadurch wird es auch für Unternehmen zunehmend attraktiver, sich und/oder ihre Produkte als „klimaneutral“ zu vermarkten.

Prinzipiell begrüßen wir den Trend, dass Unternehmen Schritte setzen, um in ihrem Kerngeschäft nachhaltiger und klimafreundlicher zu werden. Allerdings muss man einen kritischen Blick auf die verschiedenen Ansätze werfen, denn nicht immer ist „klimaneutral“ wirklich umweltfreundlich. Wir wollen einerseits KonsumentInnen vor Täuschungen (Greenwashing) schützen und andererseits Unternehmen unterstützen, die echte Bemühungen an den Tag legen, eine Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu fördern.

Wann wird ein Produkt oder Unternehmen als „klimaneutral“ bezeichnet?

Folgende drei Schritte setzen Unternehmen, wenn sie sich klimaneutral nennen wollen:

- Erhebung der Treibhausgas (THG)-Bilanz

- Reduzierung des THG-Ausstoßes

- Kompensation des verbleibenden Anteils an THG

Als „klimaneutral“ sollte sich demnach ein Unternehmen nur dann bezeichnen, wenn es in seiner THG-Bilanz eine rechnerische Null vorweist – entweder, weil keine Emissionen mehr entstehen ODER weil die entstehenden Emissionen über „freiwillige Kompensation“ ausgeglichen wurden.

Für „freiwillige Kompensationen“ gibt es allerdings weder ein zentrales Anerkennungsverfahren noch einen einheitlichen, verbindlichen Standardexternal link, opens in a new tab. Im Klartext heißt das leider: Jedes Unternehmen kann sich als "klimaneutral" bezeichnen, da es keine zentrale Überprüfungsstelle gibt.

Wie funktioniert Kompensation?

Kompensation bedeutet, dass ein Unternehmen seine Emissionen ausgleicht, indem es ermöglicht, dass diese im entsprechenden Ausmaß anderswo gebunden ODER vermieden werden. Mittlerweile gibt es eigene Unternehmen, Vereine oder NPOs, die sich auf den Handel mit Zertifikaten außerhalb des geregelten CO2-Handels spezialisiert haben. Es sind auch verschiedene Zertifikate am Markt erhältlich, die die Qualität der Kompensationsprojekte sichern sollen. Das bekannteste ist der so genannte „Gold Standard“.

Welche Probleme gibt es mit dem Begriff „klimaneutral“ im Zusammenhang mit Kompensation?

1. Kein echter Beitrag zum Wandel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft

Wir alle wissen, dass wir unsere CO2-Emissionen drastisch reduzieren müssen. Eine maßgebliche Änderung unseres Konsumverhaltens und eine Umorientierung unserer Wirtschaft sind nötig. Durch Kompensationszahlungen können Unternehmen diesen Wandel auf die lange Bank schieben und gleichzeitig ihren KundInnen „ihre umweltfreundliche Gesinnung“ signalisieren. Kompensation ist also eine leichte Ausrede für Länder und Unternehmen, um auf dringend notwendige Emissionsreduktionen zu verzichten.

Der Abschluss des Pariser Klimaschutzabkommens, das bis heute von 189 Staaten ratifiziert wurde, markiert einen wichtigen Wendepunkt in der Klimapolitik. Alle Unterzeichnerstaaten verpflichten sich dazu, ambitionierte Klimapolitik zu betreiben. Ein Peak der Emissionen soll so rasch wie möglich erreicht und danach auf Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse starke Reduktionen erzielt werden. Nachdem alle Länder zugesagt haben, beim Klimaschutz ihr Möglichstes zu geben, gibt es keinen Raum für Kompensation mehr.

2. Zu viele Probleme bei Kompensationsprojekten

Es ist sehr schwierig nachzuweisen, dass die Kompensation von Kohlenstoffemissionen tatsächlich die notwendigen Nettoreduktionen erzeugt. Manche Kompensationsprogramme verursachen oft auch erhebliche soziale und ökologische Probleme. Die am Markt erhältlichen Zertifizierungen der Projekte können hier nur bedingt Abhilfe schaffen.

Folgende Missstände treten auf:

- Projekte ohne tatsächliche Auswirkung auf CO2-Reduktion, weil diese auch ohne Kompensationsprozess realisiert werden würden.

- Doppelzählung, wenn die im Projekt erzielbaren Reduktionen mehrfach gezählt und verkauft werden.

- Kurzfristige CO2-Bindung bringt nichts. Projekte müssen auf Dauer angelegt sein, um die gewünschte Klimawirkung zu erzeugen. Werden Wälder durch Wiederaufforstungsprojekte zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgeholzt, so werden auch die gebundenen THG wieder freigesetzt – unter Umständen sogar mehr.

- Die erzielte Reduktion wird überschätzt. Viele Projekte überschätzen ihr THG-Reduktionspotenzial. Eine Studie der EUexternal link, opens in a new tab hat etwa festgestellt, dass dies auf fast alle Projekte zutrifft, die effizientere Kochöfen zur Verfügung stellen.

Die Kompensation von Emissionen wird häufig von Skandalen begleitet. So erhöhen etwa Industriekonzerne in ärmeren Ländern absichtlich die Produktion von Treibhausgasen, die tausendmal stärker als CO2 sind, nur um dann darauf zu verzichten und dafür Millionen von Euro an Zahlungen zu erhalten.

Abgesehen davon werden Kompensationsprojekte aber auch oft dazu benutzt, kleine Verbesserungen in fossilen Kraftwerken und kohlenstoffintensiver Industrie zu subventionierenexternal link, opens in a new tab, anstatt einen echten Übergang zu einer kohlenstoffarmen, fossilfreien Wirtschaft zu schaffen.

3. Gefahr von Greenwashing durch unklare Begriffsdefinitionen & Intransparenz

Der Begriff „klimaneutral“ auf Produkten ist nicht gesetzlich geschützt. In der Regel signalisiert er nur, dass das Unternehmen für dieses Produkt Ausgleichszahlungen tätigt. Die Bedingungen dafür sind jedoch weder normiert noch vorgeschrieben. So kann sowohl der ganze Lebensweg des Produkts oder aber nur der Herstellungsprozess im Unternehmen berücksichtigt worden sein.

Zudem erlaubt der Begriff „klimaneutral“ weder eine Aussage darüber, ob sich das Unternehmen um eine Reduktion anderer Umweltbelastungen bemüht (z.B. Gewässerbelastungen) oder ob das Produkt selbst umweltfreundlich ist (z.B. energieeffizient in der Nutzung)external link, opens in a new tab. Je nach Konzept und Definition gibt es große Unterschiede in

- der verwendeten Methodik für die Berechnung der THG-Emissionen,

- der Strenge beim Setzen von Reduktionszielen,

- der Einbeziehung der gesamten Wertschöpfungskette und

- der transparenten Kommunikation des Engagements.

Neben Klimaneutralität bestehen aktuell noch weitere Termini wie „Net Zero“, „Carbon Neutral“ oder „Science based Targets“, die in der Praxis oftmals unklar beschrieben sind und nicht voneinander abgegrenzt werden können. In vielen Fällen geht dies mit fehlender Information zur Berechnungsmethode, Intransparenz in Bezug auf die erfassten Systemgrenzen sowie einer unzureichenden Zielsetzungexternal link, opens in a new tab für verbindliche Treibhausgasreduktionen einher. Daher können KonsumentInnen „klimaneutrale“ Produkte und Unternehmen bezüglich ihrer tatsächlichen Wirkung in der Praxis nur schwer beurteilen und vergleichen.

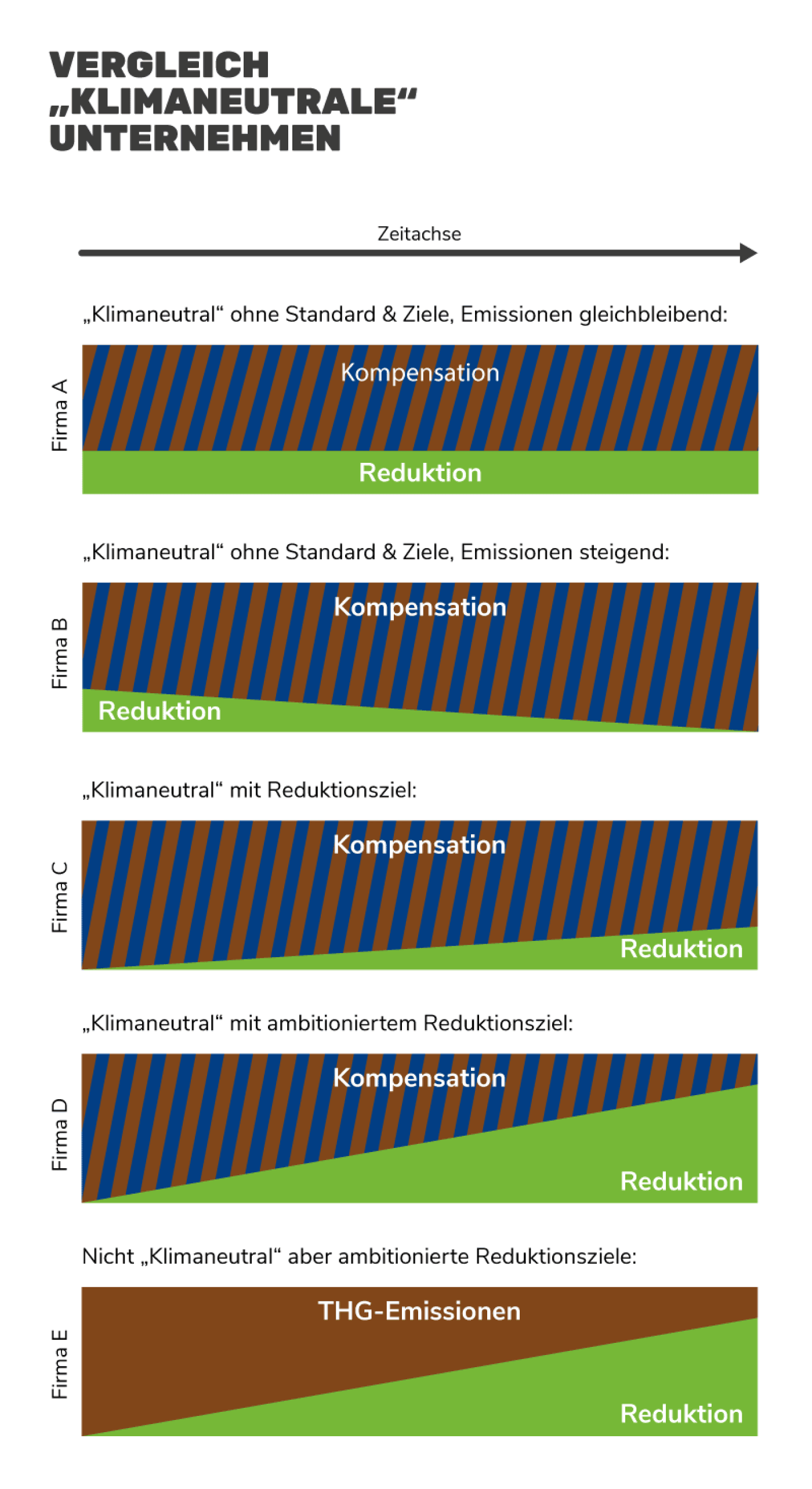

Abbildung: Schematische Darstellung der Emissionen „klimaneutraler“ Unternehmen. Nach außen können sich alle Unternehmen (außer Firma E) als klimaneutral darstellen. KundInnen können den tatsächlichen Impact ohne zusätzliche Informationen aber nicht abschätzen. Wesentlich zum Erreichen der Klimaziele sind die von den Unternehmen festgelegten Reduktionsziele – nicht Kompensationen, deren langfristige Wirkung äußerst ungewiss ist. (Quelle: Sascha Mohnke / CCCA AG Klimaneutral adaptiert).

Fazit GLOBAL 2000

Wir bei GLOBAL 2000 lehnen die Bezeichnungen “klimaneutrales“ Produkt oder Unternehmen ab, wenn die rechnerische Null in der THG-Bilanz nur durch das Kaufen von CO2-Zertifikaten möglich ist.

In einer Zeit, in der wir uns keine weiteren Verzögerungen im Klimaschutz leisten können, verschleiert der Kauf von Zertifikaten dringend notwendige Umstellungen. Es liegen auch keine ausreichenden gesetzlichen Regelungen vor, die das Neutralstellen vergleichbar oder transparent nachvollziehbar machen.

Wir freuen uns, wenn Unternehmen in Industriestaaten Klima und Nachhaltigkeitsprojekte im Globalen Süden und anderswo unterstützen um einen Beitrag zur Transformation zu leisten. Das ist jedoch auch ohne den Umweg von Zertifikaten möglich. Unternehmen, vor allem solche mit globalen Wertschöpfungsketten, sollten diese klimaneutral und nachhaltig gestalten – auch im Sinne der Einhaltung von Arbeits- und Menschenrechten.

Wichtiger als Kompensationen sind nachweisbare und verbindliche, absolute Reduktionsziele der Unternehmen, die sich am 1.5°-Ziel orientieren. Wenn zusätzliche freiwillige Kompensationen verwendet werden, sollten sie dem Anteil der tatsächlichen Reduktionen im Unternehmen gegenübergestellt werden. Bei klimaschädliche Produkte und Dienstleistungen (z.B. fossile Energieträger, Luxus- und Wegwerfprodukte) ist es sinnvoller und ehrlicher das Konzept der Klimaneutralität grundsätzlich nicht zu verwenden.