Pfadnavigation

Geschwindigkeit und Ausmaß der aktuellen Erderhitzung sind höher denn je. Die Ursache ist der Mensch, der das Klima der Welt in den letzten 100 Jahren massiv beeinflusst hat. Klimaschutz ist zu einer Überlebensfrage für die Menschheit und unseren Planeten geworden. Ob aus der Klimakrise eine Klimakatastrophe wird, entscheidet sich heute. Doch was ist Klimawandel, warum gibt es die globale Erderhitzung und wie macht sich der menschengemachte Klimawandel bereits jetzt bemerkbar?

Der Klimawandel stellt für uns alle eine existentielle Bedrohung dar und seine Auswirkungen sind bereits weltweit zu spüren, auch bei uns in Österreich. Handeln wir nicht, kann aus der Klimakrise eine Klimakatastrophe werden. Das Risiko besteht, dass tragende Säulen des Klimasystems kollabieren.

Die Folgen des Klimawandels:

- Zusammenbruch ganzer Ökosysteme

- Extremwetterereignisse

- massives Artensterben

- Dürren

- Überschwemmungen

- hunderte Millionen Menschen auf der Flucht

Auch Österreich ist vom Klimawandel betroffen: Auf bis zu 12 Milliarden Euro pro Jahr werden die Klimaschäden in Österreich geschätzt, wenn wir nicht rasch gegensteuern. Diese Schäden setzen sich aus zunehmenden Extremereignissen, Dürren, Hitzewellen, Hochwasser oder Einbrüchen im Wintertourismus zusammen. Das sind Kosten, die wir als Steuerzahler:innen zu tragen haben. Wir sind die letzte Generation, die das Problem noch in den Griff bekommen kann. Handeln wir jetzt!

Klimawandel - was ist das?

Vom natürlichen Treibhauseffekt zum Klimawandel

Die Temperatur der Erde wird beeinflusst durch die kurzwellige Strahlung der Sonne, die fast ungehindert durch die Lufthülle/Atmosphäre der Erde dringt. Andererseits strahlt die Erde langwellige Infrarotstrahlung ab. Treibhausgase wie Kohlendioxid (CO₂) und Methan (CH4) greifen in die Strahlungsbilanz ein, indem sie zwar die ankommende Sonnenstrahlung passieren lassen, jedoch nicht die von der Erdoberfläche abgestrahlte langwellige Wärmestrahlung. Es kommt zu einer Art „Wärmestau“, der für eine höhere Durchschnittstemperatur auf unserem Planeten sorgt. Ohne diesen natürlichen Treibhauseffekt wäre die Erde für die meisten Lebewesen unbewohnbar und um 33 Grad kälter.

Ursachen des Klimawandels

Seit Beginn der Industrialisierung ist die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre drastisch gestiegen. Seither verbrennt der Mensch überall auf der Welt massiv fossile Rohstoffe wie Kohle, Gas und Erdöl. Dadurch wird der natürliche Treibhauseffekt unnatürlich verstärkt – das Klima heizt sich auf. Einen derart rapiden Anstieg der CO₂-Konzentrationexternal link, opens in a new tab zumindest in den letzten 66 Millionen Jahren nicht gegeben hat.

Wir führen ein beispielloses Experiment mit unserem Klima durch

Seit Beginn der Industrialisierung hat sich der Anteil an CO₂ um etwa die Hälfte erhöht und ist auf mittlerweile 417,9 ppm (Stand 2022) angestiegen. Die Grenze von 450 ppm sollten wir auf keinen Fall überschreiten. Diese Zahl beschreibt die Menge von Treibhausgasen in der Atmosphäre. “Ppm” steht für “parts per million”. Der Weltklimarat der UN (IPCC)external link, opens in a new tab geht davon aus, dass bei 450 ppm CO2eq (CO₂ Äquivalente) die kritische Grenze von zwei Grad Celsius Erhitzung erreicht. Möglicherweise wird diese dadurch sogar überschritten.

Ähnliche CO₂-Konzentration wie vor 2 Millionen Jahre

Zuletzt gab es eine ähnlich hohe CO₂-Konzentration wie heute im Zeitalter des Pliozän vor 2-3 Millionen Jahren. Damals war die Temperatur um etwa 2-3 Grad höherexternal link, opens in a new tab und der Meeresspiegel lag um 10 bis 20 Meter höher als jetzt. Grönland war außerdem eisfrei und das westantarktische Eisschild, ebenso wie Teile der Ostantarktis abgeschmolzen. Im Jahr 2018 erreichten die CO₂-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Energie mit rund 37 Milliarden Tonnen einen neuen Rekordexternal link, opens in a new tab.

Dieser Treibhauseffekt ist menschengemachtexternal link, opens in a new tab

Andere natürliche Faktoren können den weltweiten Temperaturanstieg nicht erklären, wie diese interaktive Grafikexternal link, opens in a new tab verdeutlicht. Die Beweislast dafür ist nicht erst seit dem letzten Berichtexternal link, opens in a new tab des Weltklimarates erdrückend.

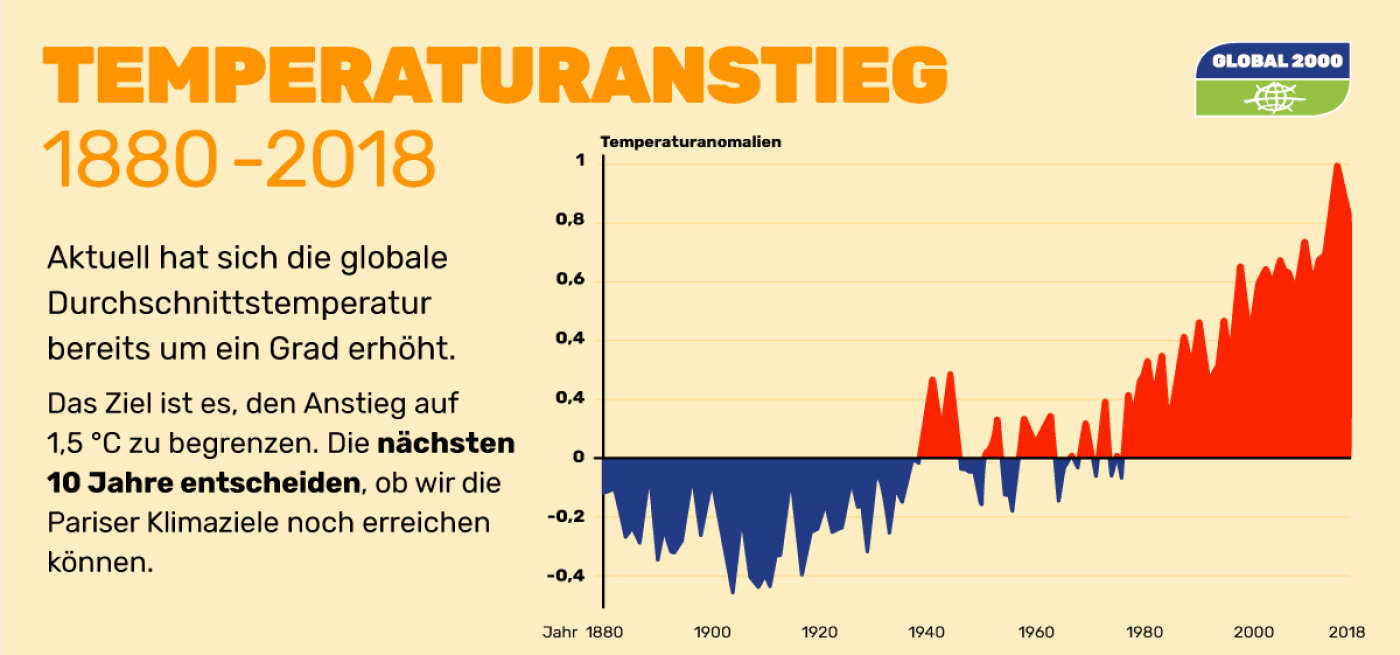

Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur

Infolge des Anstiegs der Konzentration von Treibhausgasen ist ein Anstieg der Durchschnittstemperatur weltweit beobachtbar. Gegenüber dem vorindustriellen Niveau ist die weltweite Durchschnittstemperatur mittlerweile um etwa 1,54 Grad gestiegen (Durchschnitt 2023/2024). Das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens ist es jedoch, den Temperaturanstieg langfristig auf deutlich unter 2 °C und wenn möglich auf unter 1,5 °C zu begrenzen. Höhere Temperaturen in einzelnen Jahren sind noch keine Zielverfehlung. Da aber der Temperaturanstieg pro Jahrzehnt derzeit mehr als 0,2 Grad beträgt, hält es die Klimaforschung für wahrscheinlich, dass die 1,5 Grad-Grenze in den nächsten Jahren dauerhaft durchbrochen wird.

Die Klimaforschung geht davon aus, dass das langfristige Ziel den Temperaturanstieg auf 1,5 °C einzugrenzen, im Falle einer Überschreitung nur dann eingehalten werden kann, wenn die Treibhausgasemissionen rasch auf Null gesenkt werden und anschließend CO2 aktiv aus der Atmosphäre entnommen wird (negative Emissionen). Das kann zum Beispiel durch das Aufforsten von Wäldern gelingen. Wird das Temperaturlimit aber einmal überschritten, bleibt eine große Unsicherheit, ob dies tatsächlich wieder rückgängig gemacht werden kann, weil es dafür keine verlässlichen Erfahrungswerte gibt und möglicherweise Rückkopplungseffekte oder Kipppunkte ausgelöst werden, die zu unkontrollierbaren Effekten im Klimasystem führen können.

Weltweiter Anstieg der Temperaturexternal link, opens in a new tab ist zeitlich als auch räumlich ungleich verteilt

90 % der Wärme, die durch den Treibhauseffekt zur Erdoberfläche zurückgestrahlt wird, wird in den Ozeanen aufgenommenexternal link, opens in a new tab. Auch die Arktis oder alpine Regionen heizen sich stärker auf als im weltweiten Durchschnitt. In der Arktis ist bereits jetzt weiträumig ein Anstieg der durchschnittlichen Temperatur zu beobachten. Ähnlich gestalten sich die Trends in Österreich: Als alpin geprägtes Land ist hierzulande ein Temperaturanstieg von mehr als zwei Grad zu verzeichnen.

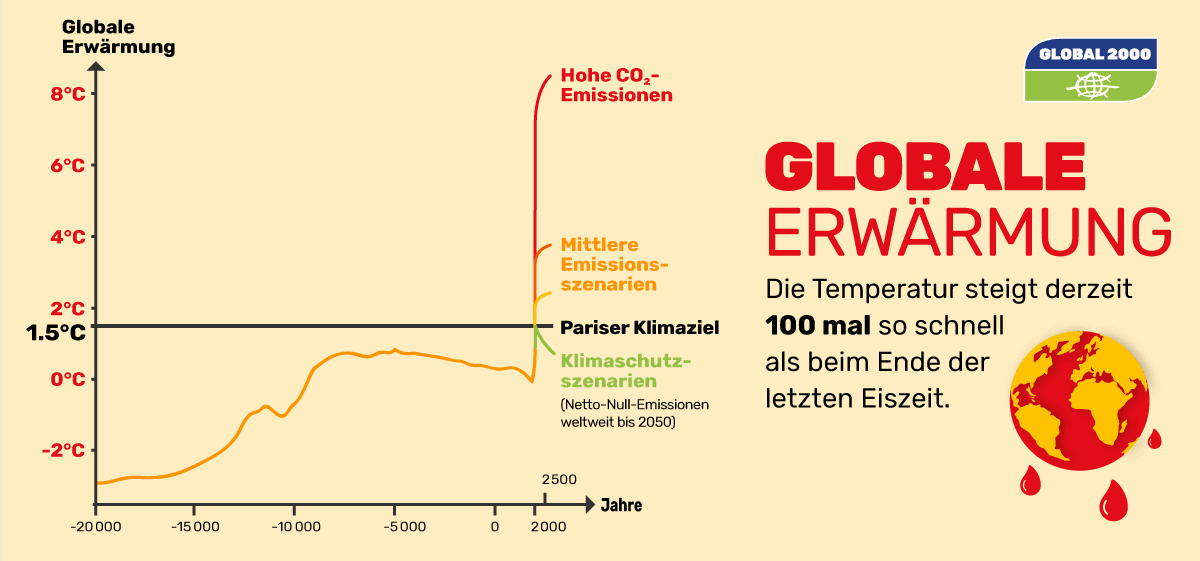

Geschwindigkeit der Klimaveränderung

Ein Problem der menschlich verursachten Klimaveränderung ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Erde derzeit erhitzt: So erwärmte sich die Erde beim Übergang von der letzten Eiszeit in eine Zwischeneiszeit binnen etwa 10.000 Jahren etwa um 4 bis 5 °C. Bei der menschengemachten globalen Erwärmung wird jedoch erwartet, dass die Temperatur vom Ende des 20. bis Ende des 21. Jahrhunderts (also in nur 100 Jahren) um 4 bis 5 °C steigt - wenn wir nichts gegen die den Ausstoß von Treibhausgasen unternehmen.

Die Erwärmungsgeschwindigkeit wäre also etwa 100-mal größer als bei historischen natürlichen Klimaveränderungen. Das deckt sich auch mit den bisherigen Beobachtungen der Weltwetterorganisation WMOexternal link, opens in a new tab. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Temperaturzunahme der letzten 70 Jahre 100-mal schneller läuft als die natürlich bedingte Temperaturzunahme am Ende der letzten Eiszeit.

Weitere Faktoren zum Klimawandel

Neben der Treibhausgaskonzentration tragen zusätzlich noch andere Faktoren zum Klimawandel bei, etwa die Strahlungsintensität der Sonne. Das Klima unterliegt also immer natürlichen Schwankungen. Jedoch ist die derzeitige Erderhitzung nicht ohne die vom Menschen verursachten CO₂-Emissionen zu erklärenexternal link, opens in a new tab.

Folgen des Klimawandels

Mit den aktuell gesetzten und zugesagten Klimaschutzmaßnahmen, wird sich das Klima in den nächsten 100 Jahren um etwa drei Grad aufheizen. Das klingt harmlos? Zum Vergleich: Während der letzten großen Eiszeit lag die Temperatur in Mitteleuropa etwa 5 Grad Celsius unter dem heutigen Mittel. Große Teile Europas, Nordamerikas und Asiens waren vergletschert. Der globale Temperaturanstieg würde unsere Welt massiv verändern. Doch auch bei uns in Österreich macht sich der Klimawandel bemerkbar und die Auswirkungen werden hier in den nächsten Jahren noch spürbarer werden.

1,5 Grad, 2 Grad oder mehr?

Ab einer Erhitzung um zwei Grad Celsius befürchten Experten katastrophale Folgen für unseren Planeten und seine Ökosysteme (von denen der Mensch ein Teil ist). Aber bereits mit einem Anstieg der Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad wären die Folgen für unseren Planeten gravierend und irreversibel.

JEDES ZEHNTEL GRAD MEHR VERSCHÄRFT DIE KLIMAKRISE

Jedes Zehntel Grad Temperaturanstieg macht einen großen Unterschied für unseren Planeten und hat schwerwiegende Konsequenzen für die Umwelt. Wissenschaftliche Prognosemodelle sind so exakt wie noch nie. Sie können inzwischen die Konsequenzen zwischen einer Erhitzung von 1,5 Grad oder 2,0 Grad für unseren Planeten berechnen.

Gelingt es uns, den Temperaturanstieg einzugrenzen, können wir viele Risiken verringern:

- Hunderte Millionen Menschen können vor Armut geschützt werden.

- Etwa 10 Millionen Menschen werden nicht vom Meeresspiegelanstieg betroffen sein und können in ihrem Wohnort bleiben.

- Die Anzahl der Menschen, die zusätzlich von Wasserknappheit betroffen ist, ist bei einer Temperaturzunahme von 2 °C um 50 % höher als bei einem Anstieg von 1,5 °C.

- Ein Teil der Korallenriffe kann noch gerettet werden. Die Zerstörung erreicht zwar auch bei einer Temperaturzunahme von 1,5 °C ein Ausmaß von 70 bis 90 %, ein um 2 °C heißerer Planet bedeutet aber die vollständige Zerstörung aller Korallenriffe.

- Das Risiko eines Massensterbens bei vielen Tier- und Pflanzenarten kann verringert werden. Bei einer Temperaturzunahme von 1,5 °C droht ein Massensterben von mehr als 50 % der Population bei 6 % der Insektenarten, 8 % der Pflanzenarten und 4 % der Wirbeltierarten. Ist es aber um 2 °C heißer, dann droht ein derartiges Massensterben bei 18 % der Insektenarten, 16 % der Pflanzenarten und 8 % der Wirbeltierarten.

- Und bei einem Temperaturanstieg von 1,5 Grad wäre die Arktis alle 100 Jahre komplett eisfrei, bei 2 Grad Celsius einmal in 10 Jahren.

Wir müssen jetzt die Bremse ziehen!

Hinzu kommt zudem, dass die Treibhausgase ihre Wirksamkeit noch lange, nachdem sie freigesetzt wurden, entfalten. Selbst wenn wir jetzt sofort aufhören würden, fossile Energieträger zu verbrennen, würden die Temperaturen eine Weile weiter ansteigen, bevor sich das Klima stabilisiert.

Es fehlt eine wirksame Klimapolitik

Mit den derzeitigen Klimaschutzplänen würden wir allerdings sowohl die 1,5 °C-Grenze als auch die 2 °C-Grenze überschreiten. Damit würden wir auf einen globalen Temperaturanstieg von etwa 3 °C zusteuern. Damit die 1,5 °C-Grenze oder auch die 2 °C-Grenze eingehalten werden können, ist es notwendig unsere Emissionen an Treibhausgasen rasch auf null zurückfahren und anschließend beginnen aktiv CO₂ aus der Atmosphäre herauszuholen. Die Natur ist dabei unser stärkster Verbündeter: Mit der Aufforstung von Wäldern und naturnahen alten Wäldern kann es gelingen, relevante Mengen an CO₂ wieder zu binden.

Kipppunkte im Klimasystem der Erde

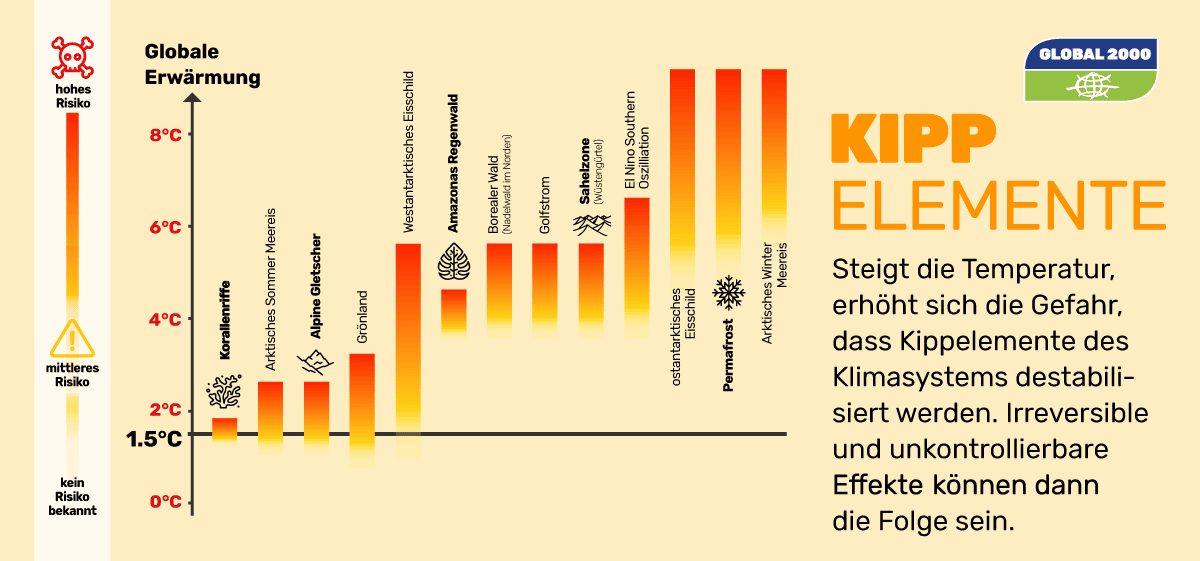

Werden bestimmte Temperaturen überschritten, besteht die Gefahr, dass zentrale Elemente unseres Welt-Klimasystems aus dem Gleichgewicht geraten. Das sind die sogenannten Kipppunkte (engl. “tipping points”), da sie unumkehrbare Auswirkungen auf das Weltklima mit verheerenden Folgen hätten. Zu den Kipppunkten gehören unter anderem der Grönländische Eisschild, der Permafrostboden in Sibirien, der Amazonas Regenwald oder der indische Sommermonsun.

Gefahr unkontrollierbarer Kettenreaktion

Klimaforscher warnen davor, dass eine unkontrollierbare Kettenreaktion ausgelöst werden kann, wenn die ersten Kippelemente fallen. Wie beim Dominoeffekt könnte dann ein umfallender Stein den nächsten umstoßen. Die Gefahr von irreversiblen und unkontrollierbaren Kettenreaktionen wird bereits bei einer globalen Temperaturzunahme von 2 Grad gesehen. Dieses Risiko steigt dann mit weiterer Temperaturzunahme rapide an.

Ist eine irreversible Kettenreaktion erst einmal ausgelöst, hilft es auch nicht, wenn dann massive Klimaschutzbemühungen einsetzen würden. Das Klimasystem gerät dann außer Kontrolleexternal link, opens in a new tab, die Erde würde sich in ein “Hothouse” (“Treibhaus”) verwandeln.

Mit den derzeitigen Klimaschutzplänen steuern wir auf eine Temperaturzunahme von deutlich über 3 Grad zu. Dann ist mit von einem ernsthaften Risiko einer unkontrollierbaren Kettenreaktion auszugehen. Aus der Klimakrise würde dann eine Klimakatastrophe.

Destabilisierung des Westantarktischen Eisschildes

Ein Kippelement wurde höchstwahrscheinlich bereits destabilisiert: das westantarktische Eisschild. In Summe ist in diesem Eisschild so viel Wasser gespeichert, dass bei einem Abschmelzen ein Meeresspiegelanstieg von etwa drei Meter eintreten wird. Seit den 1970er-Jahren warnen Klimaforscher bereits, dass die Destabilisierung des Westantarktischen Eisschildes der erste große „Schadensfall“ einer sich anbahnenden Klimakrise sein könnte. Zuletzt wurde von einem “historischen Wendepunkt” gesprochen als klar wurde, dass dieser Fall höchstwahrscheinlich schon eingetreten istexternal link, opens in a new tab. Damit wurde wahrscheinlich bereits ein Meeresspiegelanstieg ausgelöst, der noch jahrhundertelang weitergehen wird.

Auftauen von Permafrost in Sibirien

Wenn Kipppunkte destabilisiert werden, können sie Rückkopplungseffekte auslösen. Ein Beispiel für einen selbstverstärkenden Mechanismus ist auftauender Permafrost in Sibirien. Dort sind riesige Mengen Methan im Eis gebunden. Methan ist um ein Vielfaches klimawirksamer als CO₂. Wird es gelöst, gelangt es in die Atmosphäre und heizt so das Klima weiter an. In der Folge taut auch der Permafrost schneller auf und gibt noch mehr Methan frei.

Das Abschmelzen des Grönländischen Inlandeises

Die Arktis erwärmt sich doppelt so schnell wie die restliche Welt und damit schmelzen auch die Eismassen der Gletscher in Grönland. Derzeit verlieren Gletscher weltweit etwa 314 Milliarden Tonnen an Masse pro Jahr, das ist mehr als das fünffache Wasservolumen des Bodensees. Dabei geht es auch um dynamische Prozesse, die angestoßen werden, denn der Grönländische Eisschild liegt auf einer riesigen Landmasse auf. Dringt Schmelzwasser von der Oberfläche durch Risse und Spalten an die Unterseite des Eises, bildet sich eine rutschige Schicht, die Eismassen in Bewegung bringt.

Einmal angestoßen, kann so eine Eigendynamik entstehen, die nicht mehr aufgehalten werden kann. Klimaforscher vermuten, dass der kritische Schwellenwert, ab dem die Eismassen in Grönland völlig abschmelzen, schon bei einer weltweiten Temperaturzunahme von zwei Grad erreicht sein könnteexternal link, opens in a new tab. Ein völliges Abschmelzen des Grönländischen Eisschildes würde einen Anstieg des Meeresspiegels um sieben Meter bedeuten.

Der Rückgang des Arktischen Meereises

Durch die Erwärmung der Arktis (Nordpol) ist das Meereis in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Dieser Eisrückgang beschleunigt den Temperaturanstieg zusätzlich: Die freigelegte dunkle Wasseroberfläche absorbiert mehr Sonnenstrahlung, während die weiße Oberfläche des Eises, die Sonnenstrahlung reflektieren würde. Damit wird die Rückstrahlquote (Albedo) der Erde insgesamt verringert. Dies wiederum verstärkt die globale Erderhitzung und beschleunigt damit den Schmelzprozess. Vom Verlust des Arktischen Seeeises sind auch viele Tierarten, etwa Robben und Eisbären, unmittelbar betroffen.

Verlangsamung des “Jetstreams”

Ebenfalls in der Arktis befindet sich der sogenannte “Jetstream”. Dabei handelt es sich um eine Luftströmung in etwa 7.000 bis 12.000 Meter, die kalte Luftmassen der Arktis von gemäßigten Klimazonen trennt. Dieser Jetstream transportiert kalte Luft nach Osten. Diese Luftdynamik ist auch für die Entstehung von Hoch- und Tiefdruckgebieten verantwortlich. Die Klimaforschung liefert bereits Hinweise, dass sich dieser Luftstrom verlangsamtexternal link, opens in a new tab. Das kann dann zu lang anhaltenden Großwetterlagen führen. Lang anhaltende Hitzewellen können eine Folge dieser Veränderungen sein.

Abschwächung des Golfstroms

Ein anderes wichtiges Element, gerade für unser Klima in Europa, ist der Golfstrom (Atlantische thermohaline Zirkulation). Gewaltige Energiemengen werden aus der Karibik nach Europa verfrachtet, was vor allem in Nordeuropa zu einem milden Klima führt. Der Antrieb dieses Stroms ist herab sinkendes Salzwasser vor Grönland. Durch dieses Absinken wird eine Sogwirkung erzeugt. Salzwasser ist schwerer als Süßwasser. Die massiven Süßwassereinträge durch das Abschmelzen der Eismassen um Grönland können diesen Motor also beeinträchtigen. Die Klimaforschung liefert mittlerweile Hinweise darauf, dass sich der Golfstrom bereits abschwächt und weit weniger stabil sein könnte als bisher angenommen. „Kippt“ der Golfstrom, würde das im Nordatlantikraum zu einer deutlichen Abkühlung führen.

Österreich wäre dann von zwei Einflüssen geprägt: Einer Abkühlung in Nordeuropa von bis zu 15 Grad und weiter steigenden Temperaturen im Mittelmeerraum. Die Klimaforschung geht für den Fall eines Kippens des Golfstroms davon aus, dass es in Österreich dann extrem kalte Winter geben wird, weil die Wintertemperaturen stark von kalten Luftströmungen aus dem Norden beeinflusst werden. Die Winter wären dann bitterkalt und um etwa 8 Grad kälter als derzeit. Dann wird wiederum erwartet, dass die Temperaturen im Sommer davon kaum beeinflusst werden und es dennoch extrem heiß würde.

Versteppung des Amazonas Regenwald

Wichtige Ökosysteme können gleichzeitig tragende Säulen des Weltklimas sein. Der Amazonas Regenwald ist das wohl anschaulichste Beispiel. Etwa ein Viertel des weltweiten Kohlenstoff-Austausches zwischen Atmosphäre und Biosphäre findet hier statt. Wird dieser Austausch gestört, hätte dies gravierende Folgen für das Weltklima. Durch veränderte Niederschlagsmuster und Brandrodung könnte der Regenwald im Amazonas in Zukunft sogar versteppenexternal link, opens in a new tab. Damit würde eine wichtige Kohlenstoffsenke und ein unschätzbarer Verlust der Artenvielfalt einhergehen. Die im Wald gebundenen, gewaltigen Mengen an Kohlenstoff, würden dann als CO₂ frei werden und das Klima noch weiter aufheizen.

Pariser Klimaziele und Kipppunkte

Mit steigender Temperatur steigt das Risiko, dass Kippelemente destabilisiert werden. Selbst wenn es uns gelingt, die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten, kann bei einigen Kippelementen die kritische Schwelle bereits erreicht werden (siehe Grafik unten). Schon bei einer Temperaturzunahme von weniger als zwei Grad könnten die Eismassen um Grönland abschmelzen. Korallenriffe werden schon bei einer Temperaturzunahme von zwei Grad weltweit komplett zerstört. Eine Begrenzung der globalen Erhitzung auf deutlich unter zwei Grad und wenn möglich auf 1,5 Grad, kann jedoch in vielen Bereichen wesentliche Risiken vermindern.

So können wir den Klimawandel stoppen

Es ist enorm wichtig, unsere CO₂-Emissionen zu reduzieren, indem wir den Einsatz fossiler Brennstoffe wie Erdöl, Kohle und Erdgas verringern. Der Klimawandel und der weltweite Temperaturanstieg können noch eingedämmt werden, aber es ist entscheidend, jetzt zu handeln. Je länger wir zögern, desto drastischer werden die notwendigen Maßnahmen zum Klimaschutz für uns alle ausfallen. Wir haben noch die Möglichkeit, die Klimakrise zu bewältigen - wenn wir JETZT handeln.

Einhaltung des Klimaschutzabkommens von Paris ist die letzte Chance

2015 hat sich die internationale Staatengemeinschaft endlich auf ein verbindliches internationales Klimaschutzabkommen verständigt: das Abkommen von Paris. In ihm verpflichten sich die Staaten, die Erhitzung der Welt auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen und dafür entsprechende Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Die Umsetzung des Klimaschutzabkommens von Paris ist die letzte Chance, die Folgen des Klimawandels noch einigermaßen einzudämmen. Die Umsetzung kann aber nur gelingen, wenn alle ihren fairen Beitrag auch tatsächlich leisten. Für Österreich heißt das, dass wir den Ausstieg aus der Verbrennung fossiler Energie beschließen und den Umstieg auf 100 % erneuerbare Energie konsequent umsetzen müssen. Wie das gelingen kann, hat GLOBAL 2000 für Österreich und die EU ausgearbeitet.

- Klimapolitik auf EU und internationaler Ebene: Bis 2040 soll die EU Klimaneutralität erreichen und die Treibhausgasemissionen, um mindestens 95 % gegenüber 1990 reduzieren.

- Ein wirksames Klimaschutzgesetz für Österreich, das Klimaneutralität bis 2040 als Ziel setzt.

- Der Umstieg auf erneuerbare Energien durch langfristig stabile Förderbedingungen im Erneuerbaren Ausbaugesetz und Zonierungen auf Landesebene.

- Keine neuen fossilen Heizanlagen mehr und die geplante und koordinierte Umrüstung bestehender Öl- und Gasheizungen auf klimafreundliche Alternativen.

- Ein intelligenter Umgang mit Energie durch Anhebung der thermischen Sanierungsrate und eine Zweckbindung der Wohnbauförderung sowie einer Ausweitung des Bundessanierungsschecks.

- Ein Investitionspaket in sanfte Formen der Mobilität soll geschaffen werden.

- Der Abbau sämtlicher umweltschädlicher Subventionen. Wir brauchen stattdessen eine soziale und ökologisch nachhaltige Ausrichtung der Budgetpolitik.

Das können Sie tun

Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, kann jede:r Einzelne von uns etwas tun. Warten Sie nicht länger – werden Sie aktiv!

Verkehr

- Vermeiden Sie es, zu fliegen. Fliegen ist die klimaschädlichste Form sich fortzubewegen. Gerade kurze und mittlere Distanzen lassen sich bequem mit dem Zug erreichen, längere Wege können oft auch mit dem Nachtzug erreicht werden.

- Steigen Sie auf öffentliche Verkehrsmittel um oder benutzen Sie öfter ein Fahrrad.

- Auch das Bilden von Fahrgemeinschaften hilft dem Klima.

Energie und Strom

- Wechseln Sie zu einem zertifizierten Ökostromanbieter, der Strom aus erneuerbaren Energien produziert und nicht aus der Verbrennung fossiler Rohstoffe

- Drehen Sie die Heizung in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus um ein bis zwei Grad hinunter.

- Achten Sie bei Neuanschaffungen darauf, dass die Geräte keine Energiefresser sind. Schalten Sie Geräte ab, die Sie gerade nicht benutzen (Achtung: im Stand-by Modus verbrauchen sie auch Strom).

- Waschen Sie mit niedriger Temperatur und voller Maschine und trocknen Sie die Wäsche an der Luft, anstatt einen Trockner zu verwenden.

Ernährung

- Reduzieren Sie Ihren Fleischkonsum: Auf Fleisch zu verzichten, ist der größte Beitrag zum Klimaschutz, den Sie als Einzelperson leisten können

- Versuchen Sie biologische Lebensmittel aus Ihrer Region zu kaufen (am besten auch saisonal).

Aktiv werden

- Gehen Sie wählen.

- Unterschreiben Sie Petitionen.

- Gehen Sie auf Demos.

- Engagieren Sie sich als Freiwillige:r bei einer Klima- und/oder Umweltschutzorganisation.

- Informieren Sie sich und reden Sie mit ihrer Familie und Freunde darüber.

- Spenden Sie an eine Klima- und/oder Umweltschutzorganisation.