Pfadnavigation

Change your Shoes: Auswirkungen des globalen Schuhhandels

Im Jahr 2013 wurden weltweit 22 Milliarden Paar Schuhe produziert. Hinter unseren Schuhen, besonders den Lederschuhen, können sich an vielen Stellen in der Lieferkette Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden verbergen.

Die Produktion von Schuhen ist ein arbeitsintensiver Prozess mit einem erheblichen Anteil gering qualifizierter manueller Arbeit. Deshalb lagern viele europäische Schuhunternehmen die gesamte oder Teile der Herstellung in Länder aus, in denen die Löhne niedrig und schädliche Praktiken üblich sind. In diesen Ländern haben die ArbeiterInnen oft auch keine Möglichkeit, ihre schlechten Arbeitsbedingungen (etwa niedrige Löhne, illegale Überstunden und fehlende Gesundheitsschutz- und Sicherheitsmaßnahmen) zu verändern, da das Recht auf Tarifverhandlungen und Versammlungsfreiheit eingeschränkt ist.

Aktuell werden 87 Prozent aller Schuhe in Asien produziert, wobei China mit fast zwei von drei weltweit verkauften Paar Schuhen der wichtigste Produzent ist. Von den Lederschuhen werden 40 % in China hergestellt, gefolgt von Italien (6%), Mexiko (6%), Brasilien und Indien (jeweils 4%).

In diesen Ländern sind die Umweltschutzbestimmungen meist weniger streng, wovon vor allem die Lederherstellung profitiert, die einen wichtigen Teil der Zulieferkette für Lederschuhe bildet. Zu den schädlichsten Produktionsschritten bei der Herstellung von Lederschuhen gehören die Gerbung, also die Verarbeitung von Tierhäuten zu Leder, und die Montage in der Schuhfabrik.

Das Recht auf existenzsichernde Löhne

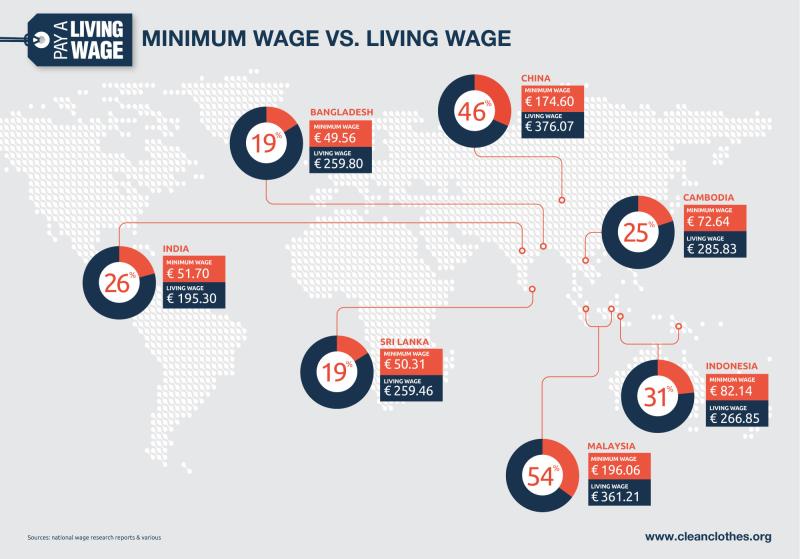

Eines der größten Probleme in vielen schuhproduzierenden Ländern, vor allem in Asien, sind die niedrigen Löhne. Selbst wenn ArbeiterInnen den rechtlichen Mindestlohn bezahlt bekommen, können sie davon oft nicht leben. In China beispielsweise ist der Mindestlohn nur die Hälfte von dem, was für ein menschenwürdiges Leben nötig wäre, in Bangladesch nur ein Fünftel. Ein Existenzlohnexternal link, opens in a new tab ist ein Menschenrecht, das in den schuhproduzierenden asiatischen Ländern oft nicht verwirklicht ist. Niedrige Löhne führen häufig auch zu illegalen Überstundenaufkommen.

Für die Schuhproduktion gilt im Allgemeinen, dass der Monatslohn eines Arbeiters oder einer Arbeiterin in etwa gleich viel beträgt wie der Endverkaufspreis eines Paares der Schuhe, die er/sie herstellt. Die ArbeiterInnen in der Schuhindustrie bekommen nämlich meistens einen sehr geringen Teil des Preises, den der/die KonsumentIn im Laden bezahlt. So bekommen beispielsweise die ArbeiterInnen, die in Indonesien einen Schuh um 120 Euro produzieren, den kleinsten Anteil, nämlich 2,5 Euro, also etwas mehr als zwei Prozent des Verkaufspreises, während der Hersteller und der Einzelhändler den größten Teil des Profits erhalten.

Der Kunde oder die Kundin bezahlt also im Laden 120 Euro für ein Paar Sneakers, das der Einzelhändler um 55 Euro vom Zwischenhändler gekauft hat. Dieser hat 50 Euro an das Markenunternehmen bezahlt, dass die Schuhe wiederum um 20 Euro vom Produzenten gekauft hat.

Heimarbeit

Die Schuhindustrie gibt viele Tätigkeiten als Stückarbeit untervertraglich an den informellen Sektor weiter. Meist sind es Frauen, die in ihrem eigenen Zuhause oder in der Nähe davon für ein Geldeinkommen Heimarbeit verrichten und sich gleichzeitig um ihre Kinder und andere Verwandte kümmern oder in der Landwirtschaft arbeiten.

Die Heimarbeit ist für Arbeitgeber eine Möglichkeit, Kosten einzusparen: Die Löhne sind niedrig, oft wird ein Stückpreis bezahlt; die Arbeitgeber zahlen keine Sozialbeiträge; die Gemeinkosten sind niedriger, da die HeimarbeiterInnen selbst für Miete, Strom, Maschinen und Instandhaltung aufkommen müssen. Die HeimarbeiterInnen haben keinerlei Beschäftigungsgarantie, und wenn die Arbeitgeber keine Aufträge haben, müssen sie weder ihre MitarbeiterInnen bezahlen noch ein Entlassungsverfahren beginnen.

In Indien:

- Die Produktion von Lederschuhen findet zu 60 Prozent zuhause in der Familie oder in sehr kleinen Fertigungsstätten statt.

- Der Stücklohn im informellen Sektor beträgt rund zehn Rupien, das sind 0,14 Euro pro genähtem Schuhoberteil.

- Der Lohn für einen Tag beträgt im informellen Sektor üblicherweise zwischen 80 Rupien (1,18 Euro) und 125 Rupien (1,84 Euro).

- Im informellen Sektor erhalten ArbeiterInnen, auch jene, die Exportunternehmen beliefern, oft nicht einmal den Mindestlohn, der in Indien etwas mehr als 50 Euro im Monat beträgt.

- Der Existenzlohn liegt jedoch bei fast 200 Euro im Monat (Asia wage report).

Der niedrige Stücklohn gilt als ein Faktor für das Fortbestehen von Kinderarbeit im Bereich der Heimarbeit. HeimarbeiterInnen produzieren am Tag zehn bis 15 Paar Schuhe, je nach Art des Schuhs. Eine Familie kann jedoch deutlich mehr produzieren, wenn auch die Kinder mitarbeiten.

Das Recht auf sichere Arbeitsbedingungen

Gerbereien

Fast die Hälfte aller Ledererzeugnisse werden in Asien hergestellt, die überwältigende Mehrzahl davon in armen Ländern. Weltweit gesehen sind die fünf Hauptproduzenten von Leder China (18%), Italien (10%), Südkorea (7%), Indien (7%), Russland und Brasilien (beide 6%).

Einer der gefährlichsten Produktionsschritte bei der Herstellung von Leder ist die Gerbung, wobei Tierhäute zu Leder verarbeitet werden, das dann beispielsweise für Schuhe verwendet wird. Eine der problematischsten Chemikalien, die bei der Gerbung verwendet werden, ist Chrom. Oft wird Chrom III verwendet, das zu Chrom VI (sechswertiges Chrom) oxidieren kann, wenn der Gerbungsprozess nicht sachgemäß erfolgt. Chrom VI ist für Mensch und Umwelt hochgiftig. 80 bis 90 Prozent des Leders wird unter Verwendung von Chrom gegerbt, da chromgegerbtes Leder meist deutlich billiger ist als pflanzlich gegerbtes.

Die ArbeiterInnen in den Gerbereien arbeiten oft ohne Schutz oder angemessene Sicherheitsmaßnahmen mit Chemikalien und darin getränkten Tierhäuten. Infolgedessen leiden sie oft an einer Reihe von unterschiedlichen Krankheiten und Verletzungen.

Alle sechswertigen Chromverbindungen gelten als krebserregend. Je mehr sechswertiges Chrom ArbeiterInnen einatmen und je länger sie dem Chrom ausgesetzt ist, desto höher ist das Risiko einer Krebserkrankung. Der direkte Kontakt mit Chromsäure oder Chromstaub kann außerdem die Augen dauerhaft schädigen. Sechswertiges Chrom kann auch Nase, Hals und Lunge reizen. Einige ArbeitnehmerInnen entwickeln Allergien gegen sechswertiges Chrom. Das Einatmen der Chromverbindungen kann dann Asthmasymptome wie Keuchen und Kurzatmigkeit hervorrufen. Bei fortgesetztem Hautkontakt kann es außerdem zu Hautentzündungen und –geschwüren kommen. Einige ArbeiterInnen entwickeln eine Sensibilisierung gegenüber Chrom. Der Kontakt selbst mit kleinen Mengen kann schlimme Hautausschläge verursachen.

Auch in den Gerbereien arbeiten Kinder, die für diese gefährliche Arbeit herangezogen werden. Die meisten Kinder arbeiten für Gerbereien, in denen es keine guten Maschinen und keine Schutzvorrichtungen gibt. Eine Reihe von Untersuchungen hat ergeben, dass Kinderarbeit hauptsächlich im informellen Gerbereisektor und in eher verborgenen Fertigungsstätten stattfindet, wo Kontrollen sehr selten sind.

Der Gerbungsprozess kann auch die Luft, den Boden und das Wasser verunreinigen, vor allem durch die Ableitung von mit giftigen Chemikalien verschmutzten Abwässern und Abfällen in die Umwelt. Dies gefährdet die Gesundheit der Menschen, die in den Gebieten rund um die Gerbereien leben.

Schuhfabriken

Die Gesundheitsprobleme in den Schuhfabriken stehen meist in Zusammenhang mit der Verwendung von giftigen Klebstoffen, mit Schnittwunden und der Atemluft, die durch die Gifte des gegerbten Leders verunreinigt ist. Viele ArbeiterInnen haben außerdem Rücken- und Sehprobleme, und oft haben sie aufgrund der sehr schlechten Sozialfürsorge nicht die Möglichkeit regelmäßiger Gesundheitskontrollen.

Das Recht auf sichere Produkte und mehr Transparenz in der Zulieferkette von Schuhen

Es ist bekannt, dass in der globalen Zulieferkette von Schuhen Armutslöhne, schlechte Arbeitsbedingungen und die Verwendung von giftigen Chemikalien und Schwermetallen weit verbreitet sind. Um die Transparenz ist es nach wie vor schlecht bestellt. In der Praxis ist es unmöglich, genau zu sagen, wo und unter welchen Arbeits- und Umweltbedingungen ein bestimmtes Paar Schuhe produziert wurde.

Dieser Mangel an Transparenz macht es schwierig, Produzenten und Markenunternehmen zur Verantwortung zu ziehen, weil sie behaupten können, die Probleme seien nicht in ihrem Teil der Lieferkette zu finden. Infolgedessen wird nicht genug unternommen, um die katastrophalen Bedingungen zu verändern, und ArbeiterInnen und Umwelt müssen weiterhin leiden.

Der Mangel an Transparenz steht im Widerspruch zu den Leitlinien der Vereinten Nationen für Verbraucherschutz, wonach VerbraucherInnen das Recht haben, über das von ihnen gekaufte Produkt informiert zu werden.

Informationen über die Herkunft und die Zusammensetzung von Schuhen sind wesentlich, um

- KonsumentInnen in die Lage zu versetzen, sich für bessere und nachhaltigere Schuhe zu entscheiden, die unter Wahrung der Rechte von ArbeitnehmerInnen und unter Beachtung des Umweltschutzes gefertigt wurden.

- KonsumentInnen den Schutz ihrer eigenen Gesundheit zu ermöglichen, indem sie sich für Schuhe entscheiden, die kein giftiges Chrom und keine giftigen Chemikalien enthalten.

Das Tragen von Lederprodukten, die Chrom VI enthalten, kann irritative und allergische Hautausschläge verursachen, da Chrom VI einer der häufigsten Hautsensibilisatoren ist. Die charakteristischen Symptome für eine allergische Reaktion auf Chrom sind trockene Haut, Erytheme, Hautrisse, Papeln, Schuppung, kleine Bläschen und Schwellungen.

Am 1. Mai 2015 hat die EU den Verkauf von Lederprodukten, die mit der Haut in Berührung kommen und einen Chrom-VI-Grenzwert überschreiten, verboten. Es handelt sich dabei um einen wichtigen Schritt, um die europäischen VerbraucherInnen vor schädlichen Lederprodukten zu schützen. Die Bestimmung schützt allerdings nicht die Menschen, die in Gerbereien und Schuhfabriken arbeiten.

Quellen:

- Homeworkers in South India’s leather footwear industry. A briefing by Homeworkers Worldwide, Dezember 2014

- Where the shoe pinches. Child labor in the production of brand name leather shoes, SOMO, Juni 2012

- Who Foots the Bill for the EU’s unfair trade agreements? Homeworkers Worldwide, März 2011

- In the same footsteps? A Review of the Sustainability Efforts of Four Shoe Store Chains, FAIR TRADE CENTER, August 2014

- Sustainability in the leather supply chain, ERNST & YOUNG, 2013

- The United States Department of labour (Arbeitsministerium der Vereinigten Staaten), OSHA - Occupational Safety & Health Administration (Behörde für Arbeitsschutz) (https://www.osha.gov/SLTC/hexavalentchromium/healtheffects.htmlexternal link, opens in a new tab)

- Living wage in Asia, Clean Clothes Campaign, 2014