Pfadnavigation

Die Atomkatastrophe von Tschernobyl

Der Atomunfall in Tschernobyl vor über 30 Jahren war die bisher größte je dagewesene Nuklearkatastrophe der Menschheitsgeschichte. Der 26. April 1986 hat unser Leben für immer verändert und markiert zugleich den Beginn des Ausstiegs aus der Atomkraft . Bis heute sind die Auswirkungen des Super-GAUs von Tschernobyl noch spürbar.

Der Super-GAU von Tschernobyl – Eine Chronologie der Katastrophe

Freitag, 25. April 1986

Der Tag vor der Katastrophe. Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl wird für die jährliche Revision langsam heruntergefahren. Im Zuge dessen ist ein Experiment an einem der beiden Turbinengeneratoren geplant: Untersucht werden soll, wie sich ein Stromausfall auf den Reaktorbetrieb auswirken würde, und ob die Rotationsenergie des auslaufenden Generators zur Notstromerzeugung genutzt werden kann.

Samstag, 26. April 1986

Es ist kurz vor halb zwei Uhr nachts. Das eigentliche Experiment beginnt im Atomkraftwerk. Noch ahnt niemand, dass sich die größte Nuklearkatastrophe der Menschheit in wenigen Minuten ereignen wird. 1:23 Uhr: Durch Schließen der Turbinenschnellschlussventile beginnt der eigentliche Test. Der Wasserzufluss im Reaktor verringert sich schlagartig. Die Leistung des Reaktors steigt rasant. Eine unkontrollierte Kettenreaktion setzt ein.

Schichtleiter Aleksandr Akimov löst sofort manuell die Notabschaltung des Reaktors aus. Dazu werden alle zuvor aus dem Kern entfernten Steuerstäbe wieder in den Reaktor eingefahren. Doch durch die an den Spitzen der Stäbe angebrachten Graphitblöcke dringt der Stab tiefer in den Kern ein. Innerhalb von Sekundenbruchteilen überschreitet die Leistung das Hundertfache des Nennwertes. Die Brennelemente schmelzen. Der gefürchtete Super-GAU, der größte anzunehmende Unfall, tritt ein. Innerhalb weniger Sekunden ereignen sich zwei Explosionen, wodurch die 1.000 Tonnen schwere Abdeckplatte des Reaktorkerns gesprengt wird und das Dach des ganzen Gebäudes aufreißt. Eine große Menge an radioaktiver Materie wird in die Umwelt freigesetzt.

Ein fatales Experiment führt zum Super-GAU

Eine 42 Mann starke Truppe versucht den Brand zu löschen, der sich mittlerweile ausgebreitet hat. Schwarzer Ruß fällt wie Regen auf die Helfer. Was die Helfer zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: Der Ruß ist hoch radioaktiv – die Arbeiter werden diese Nacht nur um wenige Wochen überleben. Durch den Unfall werden 30- bis 40-mal so viel radioaktive Strahlung wie durch die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki freigesetzt. Langsam dreht der Wind und nimmt die radioaktive Rauchwolke mit in Richtung Nordwesten – ins Baltikum und nach Skandinavien – und weiter nach Westeuropa und nach Österreich.

4:30 Uhr: Akimov meldet an die Behörden, dass der Reaktor intakt sei und nur gekühlt werden muss. Aufgrund dieser Information aus dem Atomkraftwerk beschließen die Behörden, die nur drei Kilometer entfernte Stadt Pripjat nicht zu evakuieren. Eine fatale Fehlentscheidung. 49.000 Menschen leben in der Stadt. Bei Tagesanbruch erwacht das Städtchen, die Kinder gehen wie immer in die Schule, die Erwachsenen zur Arbeit.

Sonntag, 27. April 1986

Die Blöcke 1 und 2 werden abgeschaltet. Über dem Reaktor von Block 4 werfen Hubschrauber Tonnen verschiedenster Materialien wie zum Beispiel Bor, Dolomitgestein, Bleibarren, Sand und Lehm ab, um den Brand einzudämmen und um die Freisetzung von Radioaktivität zu verringern. Erst jetzt beginnt die Evakuierung der Stadt Prypjat, viel zu spät. Alle Wohngebiete in einer 30 Kilometer-Zone um Tschernobyl sollen geräumt werden. Über 70 Ortschaften im Gebiet Kiew und im weißrussischen Gebiet Gomel werden aufgegeben. Nur wenige Habseligkeiten dürfen mit. Insgesamt sind über 85.000 Menschen von der Evakuierung betroffen.

Montag, 28. April 1986

In dem schwedischen Kernkraftwerk Forsmark, über 1200 Kilometer entfernt, wird aufgrund erhöhter Radioaktivität auf dem Gelände automatisch Alarm ausgelöst. Messungen an der Arbeitskleidung der Angestellten ergeben erhöhte radioaktive Werte. Da allerdings die schwedischen Anlagen als Verursacher ausgeschlossen werden können, richtet sich der Verdacht aufgrund der aktuellen Windrichtung gegen die Atomkraftwerke der Sowjetunion. Zur selben Zeit wird auch in Österreich und der Schweiz erhöhte Radioaktivität gemessen. Wind und Regen tragen die Radioaktivität nach Westeuropa, die Öffentlichkeit ist alarmiert.

In Schweden schrillen Alarmglocken

Doch Moskau leugnet den Atomunfall. Von einem Unfall könne keine Rede sein. Luft und Wasser rund um Kiew seien sauber, es bestehe keine Gefahr, beteuert der Kreml.

Dienstag, 29. April 1986

Erst jetzt, drei Tage nach dem Super-GAU, wird in sowjetischen Quellen von einer Katastrophe sowie von zwei Todesopfern berichtet. Internationale Medien berichten ausführlicher über den Unfall. Einen Tag später wird im sowjetischen Fernsehen ein retuschiertes Foto vom Unglücksort gezeigt. Auch nach einer Woche brennt der Reaktor noch. Immer neue Einsatzkräfte und Helfer werden zum Atomkraftwerk gebracht. Die Kühlung funktioniert nur langsam und die glühende Reaktormasse droht den Beton durchzuschmelzen. Jeder Arbeiter von den sogenannten Liquidatoren hat nur wenige Sekunden Zeit, um einige Schaufeln mit Schutt vom Dach des Atomkraftwerks zu werfen, sonst ist die Strahlenbelastung zu groß. 400 Bergleute werden eingesetzt, um den Reaktor zu untertunneln. Damit wird ein provisorisches Kühlsystem mit Stickstoff errichtet. Erst am 6. Mai, zehn Tage nach der eigentlichen Katastrophe, geht die Freisetzung von Spaltprodukten zurück.

Zwei Wochen nach der Reaktorkatastrophe

Der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, nimmt das erste Mal öffentlich Stellungnahme zu dem Unfall und betont in einem Fernsehinterview, dass es sich um außergewöhnliche Ereignisse handelt. Die Opfer der Katastrophe werden mit keinem Wort erwähnt. Bis heute verharmlost die Regierung in Moskau den GAU und behauptet, der Unfall sei überschaubar gewesen. Viele Menschen, die als Feuerwehrleute die Brände im Atomkraftwerk löschen mussten oder als Liquidatoren den Betonsarkophag um die explodierte Reaktorhalle bauten, starben sofort oder kurze Zeit nach ihrem Einsatz. Die anderen von den geschätzten 600.000 Menschen, die an den Aufräumarbeiten beteiligt waren, erkranken wenig später an Krebs.

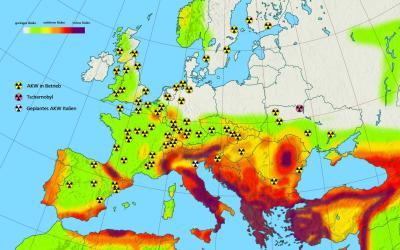

Radioaktive Strahlung durch den Super-GAU von Tschernobyl

Durch unterschiedliche Windrichtungen und Wetterbedingungen wurde radioaktives Material in einer Wolke über ganz Europa verteilt. Auf dem Boden entstand ein radioaktiver Fleckenteppich, je nachdem, wo sich das radioaktive Material abregnete. Der radioaktive Niederschlag ging am stärksten in Weißrussland, der Ukraine und Russland nieder, aber zur Hälfte auch im Rest von Europa. Die radioaktiven Niederschläge waren bis in die USA und Japan messbar.

Mehrere Länder mussten aufgrund der radioaktiven Verstrahlung in der Landwirtschaft Lebensmittel für den Verzehr sperren lassen, insbesondere Milch. Auch heute noch ist Schaf-Fleisch in Wales oder Rentier-Fleisch in Skandinavien so stark radioaktiv belastet, dass es nicht verzehrt werden darf.

Die Folgen von Tschernobyl - bis heute

Eine ganze Region unbewohnbar

Die Stadt Pripjat wird auf hunderte Jahre unbewohnbar bleiben. Rund um den Reaktor befindet sich eine 30 Kilometer große Sperrzone, die bis heute streng bewacht wird. Insgesamt war ein Gebiet von mehr als 200.000 Quadratkilometer stark betroffen. Zu dem Gebiet zählen heute die Ukraine, Weißrussland sowie Russland. Mehr als 100.000 Menschen wurden umgesiedelt.

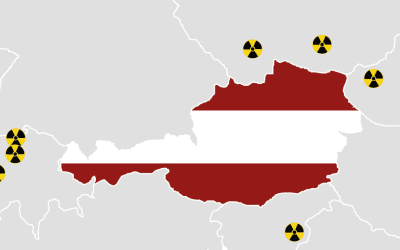

Folgen von Tschernobyl für Österreich

Auch Österreich ist durch den Unfall belastet worden. Nach Weißrussland war Österreich mit 13 % seiner Gesamtfläche weltweit am zweitstärksten von der hohen Cäsium-Belastung der Tschernobyl-Katastrophe betroffen, auch radioaktives Jod traf Österreich stark. Eine Studie zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Tschernobyl kommt zum Schluss, dass für Österreich mit zusätzlich 1.600 Todesopfern aufgrund der Reaktorkatastrophe zu rechnen ist. Auch der Anstieg bestimmter Krebskrankheiten wie Leukämie oder Schilddrüsenkrebs lassen sich auf die Nuklearkatastrophe zurückführen.

Neue Daten zeigen einen Anstieg von Schilddrüsenkrebsfällen auch in Österreich, ähnlich wie vergleichbare Studien in anderen Ländern. 8 % bis 40 % der erhöhten Schilddrüsenkrebs-Fälle in Österreich nach 1990 sind wahrscheinlich aufgrund der Tschernobyl-Katastrophe aufgetreten. Als Maßnahmen wurden in Österreich primär Kontrollen im Nahrungsmittelbereich gesetzt. Ein Verkaufsverbot für Grüngemüse, Schaf- und Ziegenmilch sowie Zisternenwasser wird ausgesprochen. Außerdem gibt es ein Importverbot für Nahrungsmittel aus hoch belasteten Agrarproduktionsländern, ein Verbot des Wildabschusses sowie Fütterungspläne in der heimischen Landwirtschaft.

Todesfälle und Krebserkrankungen durch Tschernobyl

Insbesondere in der Ukraine wurden viele Menschen durch die Aufnahme von radioaktivem Jod durch kontaminierte Milch verstrahlt. Folge davon sind auch heute noch erhöhte Schilddrüsenkrebsraten. Viele Menschen, die als Feuerwehrleute die Brände im Atomkraftwerk löschen mussten oder als Liquidatoren den Betonsarkophag um die explodierte Reaktorhalle bauten, starben sofort oder kurze Zeit nach dem Unfall. Viele andere von den geschätzten 600.000 Menschen, die an den Aufräumarbeiten beteiligt waren, erkrankten an Krebs.

Studien zeigen eine 20 bis 30 % Erhöhung der Kindersterblichkeit in der betroffenen Region in der Ukraine und in Weißrussland. Die russische Akademie der Wissenschaften geht bisher von 60.000 Todesopfern der Tschernobyl-Katastrophe in Russland und von weiteren 140.000 in der Ukraine und in Weißrussland aus. Diese Zahlen werden in den nächsten Jahren mit dem Tod weiterer Krebskranker noch steigen.

Die Sicherung der Reaktorruine: Ein neuer Sarkophag für Tschernobyl

1986 direkt nach der Atomkatastrophe wurde die Reaktorruine unter Opferung von vielen 100.000 sowjetischen Soldaten behelfsmäßig mit einem "Sarkophag" aus Beton, also einer äußeren Betonverkleidung, gesichert. Dieser Sarkophag ist nach den vielen Jahren und durch die hohe radioaktive Strahlung völlig undicht geworden. Jährlich gelangten bis zu 2000 m³ Regen- und Tauwasser durch die Ritzen, der hoch radioaktive Staub des geschmolzenen Kerns verteilt sich so nach außen. 2013 stürzte das Maschinenhallen-Dach bei Reaktor 4 unter Schneemassen sogar teilweise ein.

Deshalb wird ein neuer moderner Sarkophag gebaut, um die Ruine des Atomkraftwerks für die nächsten Jahrzehnte zu sichern. Mit einer Höhe von 110 m und einer Spannweite von 257 m über Block 3 und 4 wiegt der neue Sarg fast 30.000 Tonnen. Er wird mit 2 ferngesteuerten Kränen für den Rückbau und Robotern ausgestattet. Ständiger Unterdruck zwischen den zwei Stahlhäuten am Dach soll die Freisetzung radioaktiver Stoffe verhindern. Ziel ist es, den Reaktorblock schrittweise ferngesteuert mit Roboter abzutragen, ganz ohne Staubentwicklung.

Die Kosten für den neuen Sarg sind enorm – besonders für ein osteuropäisches Land: 1,5 Milliarden Euro wird der neue Sarg kosten, das ganze Bauprojekt sogar 2,1 Mrd. Euro. Dazu kommen noch Kosten für die Rückholung der Brennelemente aus den Reaktoren 1—3 und natürlich die Kosten für den dann beginnenden Rückbau der Ruinen.